第18回 入試に必要な学力とは

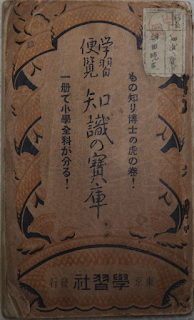

日本では学校ができたとたんに受験勉強が始まったといっても過言ではない。写真は岩崎鉄次郎編『受験必携理化学問答』(明治23年刊)と吉見経綸校閲・篠田正作纂輯『受験予備日本地理問答』(明治25年刊)という受験参考書である。明治23年といえば、ようやく日本の学校制度が整いつつあった頃である。明治19年に高等中学校という制度ができた。これは官立の第一から第五までと、山口高等中学校、鹿児島高等中学校造士館の7校であった。帝国大学は東京に一校のみ、その下の高等中学校はこの7校のみであった。 『受験予備日本地理問答』のほうは明治24年5月に出版され、その後版を重ねてこの写真のものは第6版で明治25年5月に刊行されている。あまり緊急性を感じてもいないようなのである。また、こちらにも官立学校試験問題が掲載されているが、高等中学校以外に高等商業学校、農林学校、そしてなんと大阪府尋常中学校の入試問題が載っている。当時の高等中学校はまだ本科まで十分に生徒が満たされておらず、本科の下に3カ年の予科をさらにその下に2カ年の補充科を設けていた。明治25年にはようやく補充科の募集を止めようかなというところであって、受験生は予科とか補充科を目指しての受験生であったとも考えられる。だから尋常中学校の入試問題も一緒に載っているのはそういうことなのである。 そんなことから見ても、現在の受験事情とは全く異なる情勢であったと理解してほしい。そういう事情を知った上で「理化学」の第一高等中学校の入試問題を見てみよう。 ●物体ノ地上ニ落ルハ何故ゾ(物体が地上に落ちるのはどうしてか) ●船ノ水上ニ浮フ理ハ如何(船が水に浮かぶ理由は何か) ●「ポンプ」ヲ以テ水ヲ低キ所ヨリ高キ所ニ挙ル理ハ如何(ポンプで水を低いところから高いところに汲みあげるメカニズムは何か) ●水入ニハ必ス二個ノ穴アリ其用如何(水入れには必ず二つの穴があるがそれは何のためか) こういうのが30題近く載っている。いずれも身の回りの物理学という感じの問題だが、物理学的に説明するとなれば、なかなかたいへんだろう。物理学の考え方に熟知していなくては説明は難しいと思う。 ちなみに本文では同様の問いに対して答えが示される「問答」式になっているので、一つ二つの例を見てみよう。 ●重心と中心の区別如何(重心と中心の区別はどういうことか) 重心トハ重ノ聚ル所ニ...